岡本太郎という人のことを、私はほとんど知らなかった。知っていたことと言えば、名前と顔、「芸術は爆発だ」という言葉、「太陽の塔」を創った人、ということぐらい。これまた小泉今日子書評集で知った本のような気がするけれど、はっきりとは覚えていない。このエキセントリックな芸術家が書いた文章を読んだのは、これが初めてだった。

どんな難しい話が始まるのだろうと構えていたら、「私はここで、あなたと直接に、膝をまじえて語りあうような、らくな気分で話をすすめてゆきます」なんて言われて拍子抜け。なんだ、ふつうのおじさんじゃないか、とホッとする。

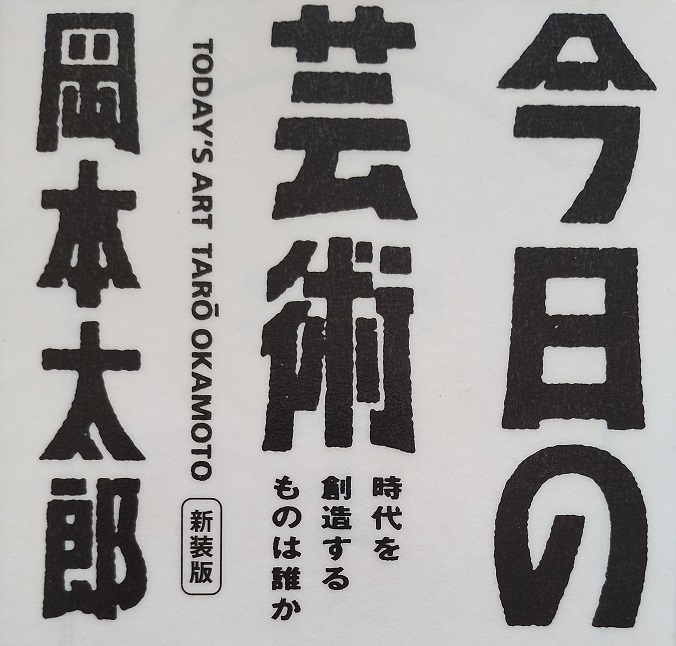

タイトルどおり、本書は岡本太郎が「今日の芸術」について論じた本だ(「今日」といっても、初版出版は1954年)。岡本が昨今の芸術について思うところを忖度ゼロで主張していて、たいへんに興味深い。でも私がこの本に夢中になったのは、芸術にまつわる話が面白かったからじゃない。つまらないことにとらわれ凝り固まってしまった自分の精神が解放されていくような気持ちよさがあったからだ。

だれでも、その本性では芸術家であり、天才なのです。ただ、こびりついた垢におおわれて、本来のおのれ自身の姿を見失っているだけなのです

と彼は言う。社会生活の中で抑えつけられている自発性や創造性を表現したいという気持ちは、誰もがもっているものなのだと。

力、才能の問題ではない。たとえ非力でも、その瞬間に非力のままで、全体性をあらわす感動、その表現

を追求することが大切で、

きれいなもの、上手なものは、見習い、おぼえることができるが、人間精神の根元からふきあがる感動は、習い、おぼえるものではありません

と。そして、

要するに、芸術の問題は、うまい絵をではなく、またきれいな絵をでもなく、自分の自由にたいして徹底的な自信をもって、表現すること、せんじつめれば、ただこの”描くか・描かないか”だけです。あるいはもっと徹底した言い方をすれば、「自信を持つこと、決意すること」だけなのです

と背中を押してくれる。いいからとにかくやってみろ、と。

芸術は「自由の実験室」という言葉もとても気に入った。

自分の描いた絵をはりつけておいて、ときどきながめるといい。翌朝、目をさまして、あらためてそれを見直してみたりすると、あんがい自分がいくじなしだということがわかるものです。自分ではかなり思いきった、自由な気もちで描いたつもりでいても、時間や距離をおいてみると、やっぱりそのなかに、なにか自由でない、こだわっているものがあることを発見するはずです

そうそう、絵でも文でも、最初のうちはスラスラとかいていても、すぐに自意識過剰になって「他人の目」を意識しはじめる。そうなるともう、何をかきたいのかわからなくなってしまう。

いつでも、他人にたいするおもわくに重点をおいて生活しているうちに、いつのまにか精神の皮が硬くなって、おのれ自身の自由感というものも忘れてしまい、他人の自由にたいしても無感覚になってしまうのです

そのとおり。自分が不自由に、頑固になっていくのもつらいが、他人の自由に気づけなくなる、寛容でなくなっていくのはもっと怖い。でも、

自分の自由な感情をはっきりと外にあらわすことによって、あなたの精神は、またいちだんと高められます。つまり芸術を持つことは、自由を身につけることであって、その自由によって、自分自身をせまい枠の中から広く高く推しすすめてゆくことなのです

芸術は精神を解放するための手段であり、芸術をとおして内なる自由を取り戻すことがなぜ大切なのかがわかった気がする。言葉の断片だけ拾い集めるとかえって小難しく見えそうなのでもうやめよう。ざっくり言うと、

「芸術とは、自分をさらけ出すこと。そして、それによって本当の自分を生きること」

というのが、岡本太郎のメッセージのように思う。パチンコとかプロ野球とかメロドラマとか噂話とか、そんなことで心のわだかまりを気分的にごまかしていないで、もっと自由に自分を表現してみなさい。そうすればもっと全身で充実感、生きがいを感じられますよ、と。

50年も生きれば、そうとう社会のしがらみ・世間体という垢にまみれているはず。人生後半戦は、「技能(スキル)」ではなく「感性(センス)」を高める活動を増やしていきたいとあらためて思った。

| 書名 | 今日の芸術ーー時代を創造するものは誰か |

| 著者 | 岡本 太郎 |

| 出版社 | 光文社 |

| 出版年月 | 2022年7月 |

| ページ数 | 317ページ |